Trafics en afrique de l’ouest. Sur la piste des enfants esclaves

Publié le Courrier Internacional Nº 900, 31 de enero de 2008

Texte et photos: Xaquín López

Des trafiquants achètent des enfants au Bénin pour les revendre dans les plantations de cacao de Côte-d’Ivoire. Un commerce lucratif qu’un reporter a pu observer

https://www.courrierinternational.com/article/2008/01/31/sur-la-piste-des-enfants-esclaves

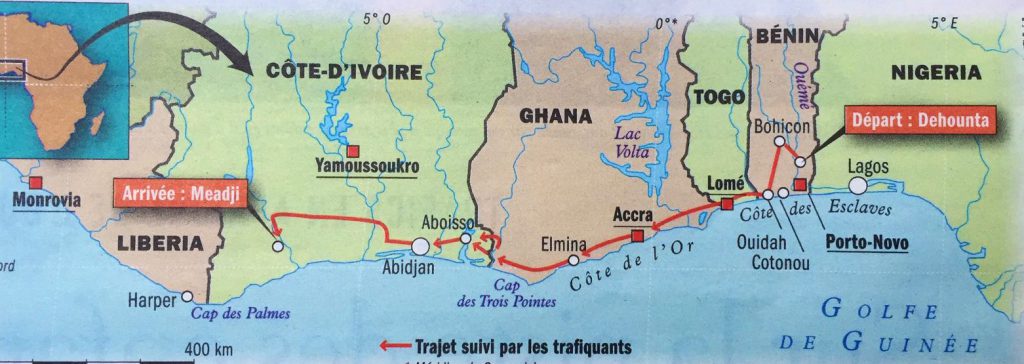

Nous sommes au XXIe siècle et le trafic d’enfants esclaves existe encore en Afrique. Les riches plantations de cacao de Côte-d’Ivoire exercent une grande attraction sur les pays les plus pauvres d’Afrique de l’Ouest, comme le montre cette histoire. Ce n’est qu’une histoire parmi beaucoup d’autres, celle d’un trafiquant qui se rend dans le village de Dehounta, au Bénin, et achète deux enfants et un adolescent à leurs parents pour la modique somme de 50 euros. Les enfants ont dû traverser en autobus trois pays du golfe de Guinée pour arriver en Côte-d’Ivoire. Leur vie, sur le continent maudit, est aujourd’hui entre les mains des contremaîtres des plantations, comme celle de milliers de leurs ancêtres, il y a deux cents ans, était entre les mains des négriers.

“Le bus est venu emmener les enfants en Côte-d’Ivoire.” La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans la ville de Bohicon, au Bénin. Elle est parvenue jusque dans les villages les plus éloignés, jusque dans les cases au bord du fleuve Ouémé. Les hommes de l’autobus étaient de retour dans les cabanes des faubourgs, entre les nuées de moustiques et les tas d’ordures. L’autobus lui-même était discrètement garé dans un autre quartier de la ville, de l’autre côté de la voie ferrée. Lassau, le chauffeur, attendait patiemment depuis deux jours le signal du départ. Ce serait cette nuit… Demain au plus tard. Pour le moment, c’était au tour d’Augustin, le trafiquant d’enfants esclaves, de travailler.

Bohicon est une ville de taille moyenne d’environ 150 000 habitants. C’est une étape obligée sur la route qui relie Cotonou, la capitale économique, et le nord du Bénin. Entre l’Ouémé, à l’est, et la frontière du Togo, à l’ouest, il y a des centaines, des milliers de villages condamnés à la misère la plus absolue. Augustin se trouvait en ce moment dans l’un de ces villages, Dehounta. Une réunion avait été organisée sous un arbre avec le conseil des anciens et les habitants qui avaient des enfants. Augustin leur expliquait qu’il avait besoin d’enfants du village pour “travailler dans un projet de coopération internationale en Côte-d’Ivoire”. Un euphémisme. En fait, il voulait acheter deux enfants et un adolescent pour les envoyer dans les plantations de cacao ivoiriennes. Pour les deux plus petits, il payait 10 000 francs CFA (15 euros), et un peu plus, 15 000 francs, pour le plus grand.

Le Bénin est l’un des pays les plus pauvres au monde, et l’une des conséquences de cette pauvreté est le trafic d’enfants. A l’origine du problème se trouve la polygamie. A Dehounta, certains des hommes les plus âgés ont cinq femmes, et cinq enfants en moyenne avec chacune. Lucien Houmenou a plus de vingt enfants, qui s’efforcent de survivre au milieu de nulle part. Il a décidé d’en vendre un. “Je suis d’accord pour te donner mon fils, mais il doit être de retour dans trois ans et ramener de l’argent à la maison”, a-t-il dit à Augustin pendant la réunion. Emmanuel Houmenou n’est jamais allé à l’école. Il donnait un coup de main à son père dans les champs de maïs et dans diverses autres tâches, et les jours de marché à Kpokissa il aidait sa mère. Justine ne voulait pas l’envoyer en Côte-d’Ivoire, mais son mari avait déjà les 10 000 francs dans sa poche et l’accord du conseil du village.

Augustin avait laissé la voiture dans un endroit discret à 2 kilomètres de Dehounta, parce que c’est une chose d’être trafiquant et une autre, très différente, de traverser le village avec des enfants à la vue de tous. A la fin de l’après-midi, Emmanuel, 12 ans, marchait pieds nus sur un sentier de sable rouge avec un sac plastique à la main. Il n’avait dit au revoir à personne, pas même à ses parents. Il était suivi de Samuel Anedé, le plus grand, âgé de 16 ans. Fermant le cortège, à côté d’Augustin, se trouvait le plus petit, un garçon de 10 ans nommé Joachim Nadja. Lui aussi allait pieds nus. La petite troupe était escortée par deux jeunes hommes du village.

Augustin et les enfants ont mis trois longues heures pour arriver à Bohicon en suivant un chemin de terre détrempé par une averse tombée dans l’après-midi. A la fin du mois de mai, ces tempêtes annoncent l’arrivée de la saison des pluies ; dans quelques semaines, l’Ouémé débordera et tout sera inondé. Il faisait nuit lorsqu’ils sont arrivés à Bohicon et il y avait un contrôle de police à l’entrée de la ville. La voiture d’Augustin a franchi un barrage fait de piles de pneus et d’une barrière sans que personne lui demande rien. Tout le monde dans le coin sait comment il gagne sa vie et, si on le découvrait avec trois petits villageois sans papiers, il irait en prison. L’autobus est parti de Bohicon à minuit. Il y avait 35 passagers au total, dont la plupart étaient des jeunes qui n’avaient qu’un maigre bagage et pas de papiers d’identité ni d’argent. Ils allaient travailler pendant trois ans au moins dans les plantations de café et de cacao ivoiriennes. L’un d’eux était accompagné de deux de ses enfants, et l’un de ses voisins lui avait confié son fils.

Les trois enfants amenés par Augustin étaient assis à l’avant du bus. Ils étaient silencieux, ignorant l’avenir qui les attendait. Les contrôles de police étaient nombreux sur la route du Togo : j’en ai compté jusqu’à neuf sur 200 kilomètres. Isidoro et Bertin, les convoyeurs, se relayaient pour descendre et donner de l’argent aux gendarmes, entre 2 000 et 5 000 francs CFA, pour qu’ils nous laissent passer.

L’autobus est arrivé à la frontière du Togo à 5 heures du matin. Les convoyeurs ont ouvert les portes, et tout le monde a franchi à pied les cent mètres qui séparaient les deux contrôles de police. Peut-être était-ce à cause de l’heure ou parce que personne ne s’intéresse au trafic d’enfants, mais ni la police béninoise ni la police togolaise n’ont demandé les papiers à quiconque. Une heure plus tard, nous étions à nouveau dans l’autobus. Une cinquantaine de kilomètres nous séparaient de Lomé, la capitale du Togo, qui jouxte le Ghana. Il fallait être prêt à traverser la frontière à 7 heures du matin, heure à laquelle les barrières s’ouvrent pour laisser passer ceux qui viennent du Togo.

Un laissez-passer pour un convoi d’aide humanitaire

Une fois en territoire ghanéen, le temps ne pressant plus, nous avons pu nous reposer toute la matinée. Certains ont pris un Nescafé avec du pain et du beurre dans un maquis, ces restaurants que l’on trouve à chaque coin de rue en Afrique de l’Ouest. D’autres ont profité du fait que l’autobus était vide pour s’allonger sur les sièges et dormir un peu. Augustin a emmené les enfants au marché d’Aflao pour leur acheter des sandales en plastique, des ananas et des mangues. Samuel, le plus âgé, rêvait d’un téléphone portable comme celui du trafiquant. “Tu pourras t’en acheter un avec l’argent que tu gagneras en Côte-d’Ivoire”, lui dit l’homme. Augustin a 35 ans. Son corps est marqué de cicatrices, mais pas son cœur. Lui aussi a été enfant esclave en Côte-d’Ivoire. Son père l’a vendu lorsqu’il avait 15 ans au premier trafiquant passant par son village. Il m’avait permis de l’accompagner à condition que je ne publie ni sa photo ni aucune information permettant de l’identifier.

Ceux qui ont pris les transports publics dans le golfe de Guinée savent que les autobus n’ont pas de nombre maximal de passagers. Ils en acceptent autant qu’il en rentre. Dans le nôtre, il y avait trois personnes pour deux sièges. Les sacs sur le sol ne laissaient pas de place pour poser les pieds. En regardant vers l’arrière depuis l’avant du bus, on voyait une mer de têtes serrées les unes contre les autres, somnolentes à cause de la chaleur et de la fatigue. On n’entendait aucune conversation, seulement les bruits que faisaient le moteur et les roues en passant sur les nids-de-poule. Recru de fatigue, Emmanuel dormait, la tête sur l’épaule de Samuel.

L’aîné des enfants s’était fait le protecteur des deux autres. Il partageait sa nourriture avec eux et, pendant les haltes, il leur cherchait de la place sur les sièges pour qu’ils puissent s’allonger. Il s’est même disputé avec Augustin parce qu’ils n’avaient rien mangé depuis plusieurs heures. “Quand nous rentrerons au village, je dirai que tu ne nous as pas bien traités”, lui a-t-il lâché en traversant la frontière du Ghana. Augustin ne se laisse pas facilement intimider, mais c’est peut-être à ce moment qu’il a décidé d’acheter des sandales aux deux plus jeunes.

L’obscurité a surpris l’autobus après Accra, la capitale du Ghana. Le chauffeur étant fatigué, nous avons passé la deuxième nuit dans une station-service entre Accra et Elmina. Ceux qui avaient assez d’argent ont mangé un morceau. Mais la majorité des voyageurs n’avaient que ce qu’ils avaient sur le dos, et pas un sou en poche. Augustin a acheté du pain et des boîtes de sardines, et a préparé des sandwichs. Dans un maquis proche, il y avait un poste de télévision, et quinze ou vingt personnes se sont massées devant pour voir la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Milan. Les enfants dormaient déjà dans l’autobus. Petit à petit, les passagers ont cherché un endroit où s’allonger sur le côté de la route ou sur la plage. La nuit était noire et étouffante.

Entrer en Côte-d’Ivoire n’allait pas être facile. Le pays était en train d’enterrer une guerre civile de cinq ans et les rues grouillaient de soldats de très mauvaise humeur et armés de kalachnikovs. Les convoyeurs avaient tout prévu. A Abidjan, la capitale économique du pays, ils avaient obtenu un laissez-passer pour l’autobus disant qu’il s’agissait d’un “convoi d’aide humanitaire”. Mais il y avait un problème : la liste de passagers qu’avaient les gendarmes à la frontière comprenait 25 personnes et, dans l’autobus, il y en avait 37. Isidoro a réuni les douze qui n’étaient pas sur la liste, dont Augustin, les enfants et moi. Il a contacté les mafias qui font passer les sans-papiers du Ghana à la Côte-d’Ivoire et, en échange de 20 000 francs CFA [30 euros], nous avons traversé la frontière par la savane, de nuit, en tro-tro, une sorte de fourgonnette. Pendant ce temps, l’autre convoyeur et le chauffeur demandaient la protection des gendarmes postés à la frontière ivoirienne. Ils étaient prêts à payer jusqu’à 45 000 francs CFA pour qu’une voiture de police escorte l’autobus jusqu’à Meadji, au cœur des exploitations de cacao. L’occasion était trop belle pour que l’adjudant la laisse filer.

Le jeudi à midi, un 4 x 4 avec deux gendarmes à bord se mettait en route pour accompagner l’autobus. A Aboisso, les douze personnes qui étaient parties dans le tro-tro sont remontées dans l’autobus. Lorsque les gendarmes ont compris la manœuvre, ils se sont mis en colère, mais seulement pour la forme et parce que cela fait partie du théâtre gestuel africain : ils savaient qu’une fois à destination ils pourraient négocier une rallonge pour les douze clandestins. C’était la dernière journée de route et la plus dangereuse. Il restait 800 kilomètres et plusieurs dizaines de contrôles militaires avant d’arriver à Meadji. La même scène s’est répétée à l’entrée de chaque ville. Les deux gendarmes descendaient avec la liste de passagers à la main et l’accréditation pour le convoi d’aide humanitaire. Ils saluaient leurs collègues, puis, quelques minutes plus tard, la barrière s’ouvrait et l’autobus redémarrait.

Le convoi a atteint son but le lendemain, 25 mai, à 6 heures du matin, juste avant l’aube. Un homme d’âge moyen attendait les passagers, un grand sourire sur la figure. Il a dit aux gendarmes qu’il s’appelait Joseph Houpan et qu’il était “le chef des Béninois de Meadji”. C’était lui qui avait envoyé l’autobus au Bénin pour permettre à ceux qui n’avaient pas de papiers de venir. Il avait des contacts avec beaucoup de contremaîtres ivoiriens et, maintenant, il allait pouvoir leur fournir la main-d’œuvre dont ils avaient besoin pour la prochaine récolte. Joseph parlait avec volubilité et ne cessait de donner des instructions. Il a ouvert les portes de ce qui semblait être un bureau, à côté de la mosquée, puis il a passé plusieurs appels en laissant à chaque fois le même message en français : “L’autobus du Bénin est arrivé.” Pendant toute la matinée, des contremaîtres ont débarqué dans leurs pick-up. Les passagers du bus attendaient, allongés devant le bureau. La même cérémonie s’est répétée jusqu’à ce qu’il ne reste plus personne : un contremaître arrivait et choisissait deux ou trois hommes, l’un d’eux allant même jusqu’à cinq. Il payait 35 000 francs CFA à Joseph pour chacun – le prix officiel du billet de bus – et repartait avec eux dans sa camionnette. Plus tard, Joseph ferait ses comptes avec le chauffeur et les convoyeurs, et donnerait la somme convenue aux gendarmes. Il estimait qu’il resterait 40 000 francs CFA pour lui.

Le contrat passé avec les contremaîtres était simple : les immigrés devaient travailler la première année pour rembourser le prix du voyage. La deuxième leur permettrait d’économiser un peu d’argent – pas beaucoup, car la nourriture et le logement étaient retenus sur leur salaire – et, à la fin de la troisième, ils pourraient acheter leur billet de retour et ramener quelques milliers de francs chez eux. Les enfants amenés par Augustin n’étaient pas soumis aux enchères des contremaîtres : il les avait déjà vendus depuis Bohicon. En milieu de matinée est arrivé un homme d’âge moyen, qu’Augustin a appelé “Monsieur Essay”. Il a salué le trafiquant et grimpé dans le bus pour voir les enfants. Il est redescendu quelques minutes plus tard et a donné de l’argent au trafiquant (120 000 francs CFA en billets de 10 000). Si les enfants travaillaient bien, Augustin pourrait revenir dans un an empocher un supplément.

Trois mois plus tard, à la mi-août, je suis retourné en Côte-d’Ivoire à la recherche des enfants emmenés par Augustin. Je les ai retrouvés dans le village de Lassina Bango, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Gabiadji. Ils étaient en train de construire un campement de cases en torchis en plein cœur de la forêt. La grande récolte de cacao commençait en octobre, et il fallait des logements pour les travailleurs de la grande traite. Le contremaître, Chalade Essay, un Béninois qui vit en Côte-d’Ivoire depuis dix-sept ans, m’a autorisé à photographier le plus grand, Samuel, pendant son travail, et même à lui parler, mais il a refusé de me laisser voir les plus jeunes. “Je suis content. Je suis mieux ici à travailler qu’à Dehounta à avoir faim”, m’a déclaré d’emblée l’adolescent. Il m’a raconté que le contremaître n’allait pas le payer cette année parce qu’il devait rembourser l’argent des billets d’autobus et le pot-de-vin d’Augustin. “Si je continue à travailler comme je le fais, il me donnera 20 000 francs CFA à la fin de l’année prochaine”, m’a-t-il dit. “Et les enfants ?” lui ai-je demandé ? “Ils sont par là. Au début, ils n’arrivaient pas à s’adapter au travail, c’était dur, mais maintenant ils vont bien”, m’a-t-il rétorqué. Il n’osait pas me donner davantage d’explications devant son patron. Avant mon arrivée, Essay avait donné l’ordre de cacher tous les enfants du campement pour que “le journaliste” ne les voie pas en train de trimer dans la boue.

Lorsque je suis retourné à la voiture, j’ai reconnu Joachim, le plus petit, assis sur un mur en construction. Je l’ai pris en photo et j’ai continué mon chemin, conscient que, dès que j’aurai quitté les lieux, cet enfant de 10 ans et Emmanuel, 12 ans, reprendraient leur houe pour creuser la terre, mouler des briques et monter les murs des cases.

Xaquín López